Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

juliadragosits_web-12_Wehrberger.avif)

Die Integration von Elektrofahrzeugen (EVs) in das Stromnetz ist ein entscheidender Schritt, um sowohl die Mobilitäts- als auch die Energiewende maßgeblich voranzutreiben. Die Technologie des bidirektionalen Ladens, oder auch Vehicle-to-Grid (V2G), stellt dabei eine besonders vielversprechende Lösung dar.

Was ist V2G?

Vehicle-to-Grid (V2G) bezeichnet die bidirektionale Ladefähigkeit von Elektrofahrzeugen, bei der Strom nicht nur geladen, sondern auch ins Netz zurückgespeist werden kann – ein Schlüssel zur Energiewende.

So funktioniert es

Wird diese bidirektionale Lade-Technologie an mehreren Stellen angewandt, schafft sie eine flexible, dezentrale und nachhaltige Infrastruktur, die Lastspitzen abflacht. Besonders vorteilhaft wird diese Technologie während der oft sehr langen Standzeiten des Fahrzeugs. In Zeiten hoher Stromnachfrage kann das Fahrzeug Energie ins Netz speisen. Wenn der Strombedarf sinkt, etwa nachts, kann das Auto seine Batterie wieder aufladen. Dadurch werden zusätzliche Kosten vermieden, da Lastspitzen – die über der maximalen Netzkapazität liegen – hohe Betriebsnachzahlungen an den Netzbetreiber verursachen können. Im schlimmsten Fall kann eine Überschreitung der Netzleistung sogar zu einem Ausfall der Stromversorgung innerhalb einer Liegenschaft führen.

Kostenersparnis mit V2G: So profitieren Haushalte

Zentraler Aspekt von V2G sind dynamische Strompreise, die auf Angebot und Nachfrage basieren. Wenn erneuerbare Energien (z. B. Solar- oder Windstrom) in Zeiten mit wenig Sonne oder Wind weniger verfügbar sind, muss verstärkt auf Strom aus fossilen Quellen zurückgegriffen werden – was in der Regel teurer ist. Genau hier kommt V2G ins Spiel: Während der Zeiten hoher Nachfrage und niedriger erneuerbarer Energieerzeugung kann überschüssiger Strom aus den Fahrzeugbatterien ins Netz eingespeist werden. Durch diese Rückspeisung wird nicht nur die Abhängigkeit von „teurem“ Strom aus Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken verringert, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, von dynamischen Stromtarifen zu profitieren. Diese Tarife spiegeln Angebot und Nachfrage wider, sodass die Nutzung von überschüssigem Strom aus den Fahrzeugbatterien in Zeiten mit hohen Preisen und geringer erneuerbarer Energieerzeugung zu einer erheblichen Kostenersparnis führen kann. Neben den ökologischen Vorteilen bietet V2G somit auch handfeste wirtschaftliche Chancen für E-Auto-Besitzer. Durch den Verkauf von überschüssigem Strom mit der Nutzung von V2G, können finanzielle Anreize geschaffen werden, die besonders für Haushalte von Vorteil sind.

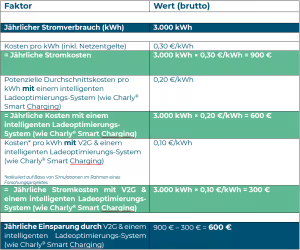

Rechenbeispiel: Wie viel Geld spart ein Haushalt mit V2G pro Jahr?

In einem hypothetischenSzenario, bei dem ein E-Auto durchschnittlich 16 Stunden täglich zu Hause geparkt ist und etwa 3.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr benötigt, zeigt sich das Potenzial dieser Technologie. Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass die Nutzung von V2G in Verbindung mit einem intelligenten Ladeoptimierungs-System (beispielsweise Charly® Smart Charging) mit dynamischen Stromtarifen und Netzkostenoptimierung (Vermeidung von Lastspitzen) die Stromkosten erheblich senken kann. Hier eine Übersicht der finanziellen Auswirkungen:

Die potenzielle Einsparung von rund 600 € pro Jahr durch die Nutzung von V2G in Verbindung mit einem intelligenten Ladeoptimierungs-System und dynamischen Stromtarifen kann einen bedeutenden Vorteil für Haushalte bedeuten. Dabei hat das Nutzungs- und Ladeverhalten der Nutzer:innen eine große Auswirkung auf die Höhe der Einsparungen.

„V2G ist ein revolutionärer Schritt für die Energieversorgung und Mobilität. Diese Technologie hat das Potenzial, die Energiewende und den Verkehrssektor grundlegend zu transformieren“, erklärt Korbinian Kasinger, Geschäftsführer von kW-Solutions und Partner im Forschungsprojekt ICBC (Interoperable Communication for Bidirectional Charging), das die Integration von V2G-Technologien in Österreich untersucht.

V2G flächendeckend nutzen: Diese Herausforderungen müssen gelöst werden

Trotz des großen Potenzials von V2G gibt es noch einige Herausforderungen, die überwunden werden müssen, um die Technologie flächendeckend einzuführen:

- Eine wichtige Hürde ist der Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur, insbesondere die Bereitstellung von bidirektionalen Ladepunkten, die sowohl das Laden als auch das Einspeisen von Energie ins Netz ermöglichen.

- Automobilhersteller müssen ihre E-Fahrzeuge V2G-kompatibel herstellen, was im Moment nur bei wenigen Modellen der Fall ist.

- Auch die Entwicklung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen ist entscheidend, weil Netzbetreiber aktuell die Rückspeisung aus der Autobatterie nicht akzeptieren dürfen. Das ist im Moment nur möglich, wenn der eingespeiste Strom aus einer Erzeugungsanlage, wie beispielsweise Photovoltaik kommt.

Fazit: V2G als Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Energiezukunft

V2G hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Energie nutzen und speichern, grundlegend zu verändern. Es bietet einen vielversprechenden Ansatz, um die Mobilitäts- und Energiewende voranzutreiben, indem es Elektrofahrzeuge als flexible, dezentralisierte Energiespeicher in das Stromnetz integriert. Trotz der noch bestehenden Herausforderungen, wie dem Ausbau der Infrastruktur und der Anpassung des Ladeverhaltens, sind die Chancen für eine nachhaltige und wirtschaftlich vorteilhafte Energiezukunft enorm. Mit der richtigen Unterstützung und weiterer Forschung kann V2G zu einem wesentlichen Baustein einer klimafreundlicheren und effizienteren Energieversorgung werden.

Über das Forschungsprojekt ICBC

Das Forschungsprojekt Interoperable Communication for Bidirectional Charging (ICBC) arbeitet an der Entwicklung interoperabler Lösungen für die bidirektionale Ladekommunikation und setzt neue Maßstäbe bei der Integration von V2G-Technologien. Es liefert praxisnahe Ansätze, um Elektrofahrzeuge als flexible Energiequellen ins Stromnetz einzubinden und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Österreich zu leisten. Im Rahmen des Projekts arbeiten renommierte Partner wie die Technische Universität Wien (TU Wien), Forschung Burgenland, KEBA und kW-Solutions an der Entwicklung einer effizienten Infrastruktur, die Elektrofahrzeuge als flexible Energiequellen ins Netz integriert. Weitere Informationen zum Forschungsprojekt ICBC finden Sie hier.

Dieser Blogartikel ist ein Gastbeitrag der kw-Solutions.

Die Autoren garantieren, dass sie über die Nutzungsrechte aller verwendeten Inhalte, einschließlich Texte, Bilder und anderer Materialien verfügen.

Die ÖGNI GmbH prüft die eingereichten Beiträge in angemessenem Umfang, kann jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Rechtskonformität der bereitgestellten Inhalte übernehmen. Sollten trotz sorgfältiger Prüfung Rechte Dritter verletzt werden, bitten wir um eine umgehende Benachrichtigung, um den entsprechenden Inhalt unverzüglich entfernen oder anpassen zu können.

Alle auf diesem Blog veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder anderweitige Nutzung der Inhalte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der jeweiligen Autoren und der ÖGNI GmbH.

Grafik und Tabelle © kw-Solutions